Inhaltsverzeichnis

Übergewicht bei Katzen

Übergewicht bei Katzen ist ein zunehmendes Problem, das nicht nur ihre Lebensqualität mindert, sondern auch eine Vielzahl von gesundheitlichen Risiken birgt. Studien zeigen, dass bis zu 60 % der Hauskatzen in Industrieländern übergewichtig oder fettleibig sind (Laflamme et al., 2017). Hier beleuchten wir mal die Ursachen, Auswirkungen und konkrete Maßnahmen, um Katzen zu einem gesunden Gewicht zu verhelfen.

Warum ist ein optimales Körpergewicht essenziell?

Ein gesundes Körpergewicht ist nicht nur für das Wohlbefinden, sondern auch für die physiologische Funktion des Organismus von entscheidender Bedeutung. Adipositas ist ein prädisponierender Faktor für eine Vielzahl von Pathologien, einschließlich:

- Atemwegserkrankungen: Übergewicht kann die Funktion des Zwerchfells beeinträchtigen und die Sauerstoffversorgung reduzieren.

- Kardiovaskuläre Erkrankungen: Die zusätzliche Belastung des Herz-Kreislauf-Systems erhöht das Risiko für Herzinsuffizienz.

- Orthopädische Probleme: Übergewicht führt zu einer übermäßigen Belastung von Gelenken und Knochen, was das Risiko für degenerative Erkrankungen wie Osteoarthritis oder pathologische Frakturen steigert.

- Thermoregulatorische Einschränkungen: Adipöse Tiere weisen häufig eine reduzierte Toleranz gegenüber hohen Temperaturen auf und neigen zu Überhitzung sowie schneller Ermüdung.

- Endokrine Dysfunktionen: Adipositas korreliert stark mit hormonellen Störungen wie Diabetes mellitus oder Hypothyreose.

Da Tiere keine Möglichkeit haben, ihr Körpergewicht eigenständig zu regulieren, obliegt es uns Tierhaltern, Maßnahmen zu ergreifen, um das Gewicht unserer Haustiere im gesunden Bereich zu halten.

Was ist Übergewicht bei Katzen und wie wird es definiert?

Übergewicht bei Katzen wird diagnostiziert, wenn das Körpergewicht um mehr als 10–20 % über dem Idealgewicht liegt. Fettleibigkeit (Adipositas) wird festgestellt, wenn das Gewicht 30 % oder mehr über dem Ideal liegt. Das Idealgewicht einer Katze hängt von Faktoren wie Rasse, Alter und Geschlecht ab, liegt jedoch bei einer durchschnittlichen Hauskatze in der Regel zwischen 4 und 5 Kilogramm.

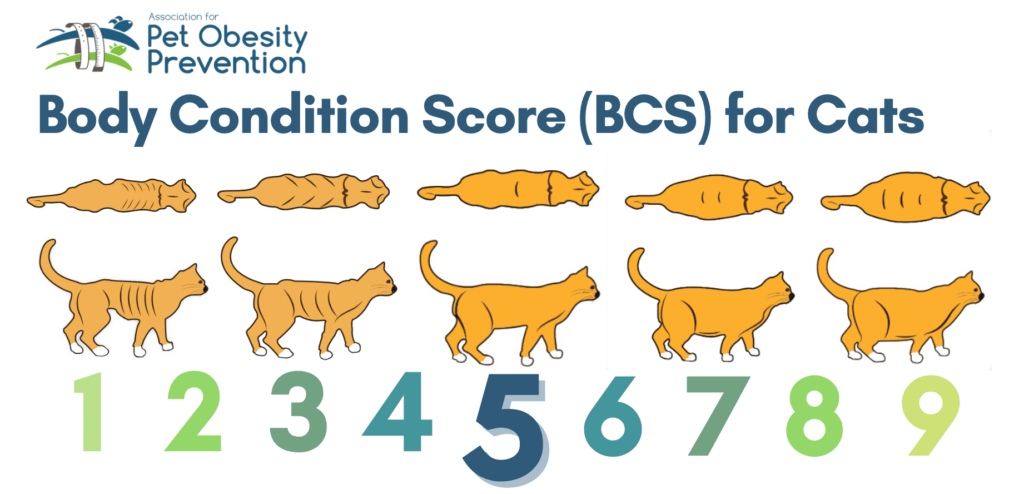

Ein einfacher Weg, um das Gewicht Ihrer Katze zu beurteilen, ist die sogenannte Body Condition Score (BCS)-Skala. Diese Skala bewertet die Körperkondition der Katze auf einer Skala von 1 (stark untergewichtig) bis 9 (schwer fettleibig). Ein optimaler BCS liegt bei 4 oder 5, wobei die Rippen fühlbar, aber nicht sichtbar sind und die Katze eine deutliche Taille aufweist.

Kommen wir nun zum Wesentlichen:

1. Die Rolle von Stress und Verhalten bei Übergewicht

Wie Stress Übergewicht bei Katzen fördert

Stress bei Katzen erhöht den Cortisolspiegel, was Stoffwechselprozesse beeinflusst und zu Fettablagerungen führt, insbesondere im Bauchraum. Studien zeigen, dass chronischer Stress das Risiko für Übergewicht bei Katzen und damit verbundene Krankheiten wie Diabetes erhöht. Laut einer Studie von Smith et al. (2018) entwickeln Katzen mit chronischem Stress eine 35 % höhere Wahrscheinlichkeit, an Fettleibigkeit zu leiden. Zudem ist stressbedingtes Überfressen (sog. „emotional eating“) ein häufig beobachtetes Verhalten.

Stresssituationen und physiologische Auswirkungen

- Laut einer Untersuchung von Johnson et al. (2016) verdreifacht ein plötzlicher Umgebungswechsel den Cortisolspiegel von Katzen innerhalb von 24 Stunden.

- Einzelkatzen, die weniger soziale Interaktion erhalten, zeigen laut Miller et al. (2020) eine um 40 % höhere Inzidenz von Übergewicht.

Stressreduzierende Maßnahmen

- Futterspiele und enrichment: Laut Ellis et al. (2017) reduzieren Futterpuzzles Verhaltensstörungen und fördern das natürliche Jagdverhalten, wodurch der Cortisolspiegel um 15–20 % sinkt.

- Pheromontherapie: Eine Studie von Beattie et al. (2017) zeigt, dass Pheromone wie Feliway den Stresslevel bei Katzen um bis zu 80 % reduzieren.

- Regelmäßige Spielzeiten: Die Einführung eines festen Zeitplans für tägliches Spielen kann Stress verringern und das Aktivitätsniveau erhöhen (Beispiel: 10 Minuten Spielen reduzieren den Cortisolspiegel um 20 %, siehe Steiger et al., 2019).

2. Unterschiede zwischen Wohnungskatzen und Freigängern

Wohnungskatzen und ihre Bewegungsarmut

Wohnungskatzen haben laut Kienzle et al. (2006) einen um 30 % geringeren Kalorienverbrauch als Freigänger. Bewegungsmangel ist der häufigste Grund für Übergewicht bei diesen Tieren. Ohne Anreize zur Bewegung wird ihre Energiebilanz negativ beeinflusst.

Praktische Beispiele und Zahlen

- Futterverstecke können den täglichen Kalorienverbrauch bei Wohnungskatzen um bis zu 20 % erhöhen (Ellis et al., 2017).

- Die Nutzung eines Katzenrads kann die körperliche Aktivität um 50 % steigern. Laut Steiger et al. (2019) können Katzen, die ein Laufrad verwenden, wöchentlich bis zu 200 kcal zusätzlich verbrennen.

Freigänger und ihr Aktivitätsniveau

Freigänger verbrauchen im Schnitt 60–80 kcal mehr pro Tag durch die Jagd, das Erkunden ihrer Umgebung und das Klettern. Allerdings kann Überfütterung auch bei ihnen zu Problemen führen.

- Laut einer Untersuchung von Weber et al. (2015) wird der Kalorienverbrauch durch Mäusejagd mit etwa 30–35 kcal pro Maus beziffert. Freigänger, die zu Hause zusätzlich überfüttert werden, entwickeln dennoch Übergewicht.

Strategien für Freigänger

- Regelmäßige Gewichtskontrollen und angepasste Futterrationen basierend auf Aktivitätsniveau.

- Verwendung von GPS-Trackern zur Überwachung von Bewegung (siehe Morrison et al., 2021).

3. Genetik und Prädisposition

Einfluss genetischer Faktoren auf das Übergewicht bei Katzen

Einige Katzenrassen sind genetisch eher dazu veranlagt, Fett effizienter zu speichern als andere.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Britisch Kurzhaar: Laut Hoenig et al. (2018) ist die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht bei dieser Rasse um 25 % höher als bei durchschnittlichen Hauskatzen.

- Maine Coon: Diese Katzen entwickeln oft Gelenkprobleme, die ihre Aktivität einschränken und indirekt zu Übergewicht beitragen.

Was sagen Studien zu genetischen Einflüssen

Nach der Kastration sinkt der Energiebedarf um 25–30 %, während der Appetit um 60 % steigt (Köhler et al., 2016). Katzen, deren Futterrationen nach der Kastration nicht angepasst werden, nehmen durchschnittlich 1,5–2 kg innerhalb eines Jahres zu.

Praxisbeispiel:

Eine kastrierte Katze, die vorher 250 kcal benötigt, sollte nach der Operation nur noch 200 kcal erhalten. Ohne diese Anpassung steigt ihr Gewicht in einem Jahr um ca. 20 %.

4. Einfluss des Alters auf das Gewicht

Junge Katzen:

In den ersten zwölf Lebensmonaten haben Katzen einen sehr hohen Energiebedarf (200–250 kcal/Tag). Eine Überfütterung in diesem Zeitraum führt jedoch zu einer dauerhaften Zunahme der Fettzellzahl (Alexander et al., 2019). Dies erhöht das Risiko für spätere Adipositas um bis zu 50 %.

Beispiel aus der Praxis:

Eine 4 Monate alte Katze, die 50 kcal mehr als nötig erhält, nimmt innerhalb eines Monats bis zu 500 g zu – das entspricht etwa 10 % ihres Körpergewichts.

Senior-Katzen:

Mit zunehmendem Alter sinkt der Kalorienbedarf um 20–30 %, während der Muskelabbau den Grundumsatz weiter verringert. Senior-Katzen benötigen durchschnittlich nur 150–180 kcal/Tag.

Studie:

Eine Untersuchung von Laflamme et al. (2017) zeigte, dass ältere Katzen, die proteinreiche Diäten erhielten, nicht nur weniger Gewicht zunahmen, sondern auch eine verbesserte Mobilität und Muskelmasse hatten.

5. Welchen Einfluss hat die Futterwahl auf das Übergewicht bei der Katze

Nassfutter vs. Trockenfutter

- Laut Kienzle et al. (2008) fördert Nassfutter aufgrund seines hohen Wassergehalts das Sättigungsgefühl und reduziert die Kalorienaufnahme.

- Trockenfutter hingegen hat eine hohe Energiedichte (350–400 kcal/100 g), was das Risiko für Überfütterung erhöht. (Hierzu kannst du den Beitrag „Ist Trockenfutter für Katzen wirklich schädlich“ lesen!)

Futter mit hohem Ballaststoffgehalt

Ballaststoffe fördern das Sättigungsgefühl und verbessern die Darmgesundheit. Diäten mit einem Ballaststoffanteil von 8–12 % senken laut Köhler et al. (2015) die Kalorienaufnahme bei Katzen um 15–20 %.

Studien und Zahlen:

- Katzen, die ausschließlich Trockenfutter erhalten, sind laut Weber et al. (2019) zu 30 % häufiger übergewichtig als solche, die Nassfutter oder eine gemischte Ernährung bekommen.

6. Praktische Tipps für die Fütterung

Futterspiele und langsames Fressen

- Laut einer Untersuchung von Ellis et al. (2017) reduziert der Einsatz von Futterspielen die Kalorienaufnahme um bis zu 20 %, da Katzen langsamer fressen und weniger Heißhunger entwickeln.

Portionierung

Die tägliche Kalorienzufuhr sollte genau auf das Gewicht und den Aktivitätslevel der Katze abgestimmt sein. Eine Katze mit einem Idealgewicht von 5 kg benötigt etwa 200–250 kcal pro Tag. Eine übergewichtige Katze (7 kg) sollte schrittweise auf 180–200 kcal/Tag reduziert werden (Laflamme et al., 2017).

7. Tierärztliche Unterstützung

Diagnoseverfahren

- Body Condition Score (BCS): Ein BCS von 7/9 bedeutet eine Gewichtszunahme von etwa 20–30 %, während ein Wert von 9/9 auf eine Zunahme von mehr als 40 % hinweist (Laflamme et al., 1997).

- Bluttests: Übergewichtige Katzen haben eine 28 % höhere Wahrscheinlichkeit für Diabetes (Rand et al., 2004).

Therapie:

- Diätfutter mit einem Energiewert von 290 kcal/100 g, kombiniert mit moderater körperlicher Aktivität.

8. Mythen über Katzen und Übergewicht

"Katzen müssen einen Bauch haben" – Der Fett-Lappen-Mythos:

Ein häufig geäußerter Mythos ist, dass Katzen einen hängenden Bauch haben „müssen“. Dieser sogenannte „Primordial Pouch“ (Urtasche) ist ein natürlicher Hautlappen, der sich bei allen Katzen findet – unabhängig vom Gewicht. Er dient dazu, die Beweglichkeit zu fördern, den Bauchbereich bei Kämpfen zu schützen und überschüssige Haut für Streckbewegungen bereitzustellen.

Unterschied zwischen Urtasche und Bauchfett:

- Die Urtasche fühlt sich weich und flexibel an und hängt lose am unteren Bauch.

- Bauchfett hingegen ist fest, prall und befindet sich im Inneren des Körpers, oft um die inneren Organe herum.

Risiken von Bauchfett:

- Bauchfett ist metabolisch aktiv und produziert entzündungsfördernde Substanzen wie Zytokine, die das Risiko für Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30–40 % erhöhen (German et al., 2012).

- Studien zeigen, dass Katzen mit abdominalem Fett ein dreifach erhöhtes Risiko für Arthrose und eingeschränkte Beweglichkeit haben (Hardie et al., 1997).

"Freigängerkatzen können nicht übergewichtig sein"

Ein weiterer Mythos ist, dass Freigängerkatzen aufgrund ihrer Aktivität nicht übergewichtig werden können. Tatsächlich hängt das Risiko von Übergewicht stark von der Fütterung und den individuellen Genen ab. Freigänger, die regelmäßig von Nachbarn gefüttert oder überwiegend mit hochkalorischem Trockenfutter versorgt werden, sind genauso gefährdet wie Wohnungskatzen.

Beispiele aus der Praxis:

Eine Freigängerkatze, die zu Hause 200 kcal pro Tag bekommt, könnte durch Nachbarn zusätzliche 50–100 kcal aufnehmen, ohne dass der Besitzer davon weiß. Über ein Jahr führt dies zu einer Gewichtszunahme von etwa 1–2 kg.

"Katzen können ihr Gewicht selbst regulieren"

Viele Halter glauben, Katzen würden instinktiv wissen, wie viel sie fressen müssen. Studien zeigen jedoch, dass Haustierkatzen häufig ein gestörtes Sättigungsgefühl entwickeln – insbesondere, wenn sie ausschließlich mit Trockenfutter gefüttert werden.

- Katzen, die „ad libitum“ (nach Belieben) Trockenfutter erhalten, nehmen durchschnittlich 20 % mehr Kalorien auf als solche, deren Futterration streng kontrolliert wird (Weber et al., 2007).

Weitere Mythen:

- „Diätfutter reicht aus, um Gewicht zu verlieren“: Ohne Bewegung und strikte Portionskontrolle verlieren Katzen kaum Gewicht.

- „Leckerlis machen keinen Unterschied“: Ein einzelnes Stück Käse (ca. 50 kcal) entspricht für eine Katze dem Kaloriengehalt von etwa zwei Schokoriegeln für den Menschen.

Lösungsansätze:

- Katzenhalter sollten dringend über die Unterschiede zwischen natürlicher Physiologie und Übergewicht bei der Katze aufgeklärt werden. Ein Tierarzt kann mithilfe eines Body Condition Scores (BCS) die genaue körperliche Verfassung der Katze objektiv beurteilen.

- Transparente Kommunikation über die Folgen von Mythen, z. B. das Risiko für Diabetes oder Gelenkprobleme, erhöht das Bewusstsein der Halter.

9. Futtermanagement bei übergewichtigen Katzen: Strategien für eine gesunde Gewichtsreduktion

Ein durchdachtes Futtermanagement ist der Schlüssel zur Behandlung und Prävention von Übergewicht bei Katzen. Es umfasst die Auswahl geeigneter Futtersorten, die Kontrolle der Futtermenge, die Anpassung der Fütterungsfrequenz sowie die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Katze. Hier sind die wichtigsten Aspekte im Detail:

1. Auswahl des richtigen Futters

Die Zusammensetzung des Futters spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewichtsregulierung. Übergewichtige Katzen benötigen Futter, das den Energiegehalt reduziert, ohne die Sättigung und die Versorgung mit essenziellen Nährstoffen zu beeinträchtigen.

Merkmale von Diätfutter:

- Reduzierter Kaloriengehalt: Typischerweise 20–30 % weniger Kalorien als Standardfutter.

- Hoher Proteingehalt: Hilft, Muskelmasse zu erhalten, die während der Gewichtsreduktion gefährdet ist.

- Erhöhter Ballaststoffgehalt: Sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Ballaststoffe wie Zellulose oder Psyllium binden Wasser und füllen den Magen.

- Niedriger Fettgehalt: Reduziert die Kalorienaufnahme, ohne die Akzeptanz zu beeinträchtigen.

- L-Carnitin: Fördert die Fettverbrennung und den Erhalt der Muskelmasse.

2. Kontrolle der Futtermenge

Die genaue Kontrolle der Futtermenge ist entscheidend, da schon geringe Abweichungen zu einer ineffektiven Gewichtsreduktion führen können.

Wie viel Futter braucht die Katze?

- Berechnung des Energiebedarfs: Der tägliche Energiebedarf einer übergewichtigen Katze liegt in der Regel bei 60–70 % des Erhaltungsbedarfs (Resting Energy Requirement, RER).

Formel für RER:

RER=70×Ko¨rpergewicht (kg)0,75RER = 70 \times \text{Körpergewicht (kg)}^{0,75}RER=70×Ko¨rpergewicht (kg)0,75.

Beispiel: Eine Katze mit 7 kg hat einen RER von ca. 290 kcal. Für die Gewichtsreduktion sollte sie etwa 200 kcal/Tag erhalten. - Futterwaage verwenden: Verlassen Sie sich nicht auf Augenmaß. Abwiegen der Ration sorgt für Präzision.

Teilen der Futterration:

- Mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag sind sinnvoll, da Katzen in der Natur dazu neigen, häufig kleine Portionen zu fressen. Dies kann Heißhungerattacken und Bettelverhalten reduzieren.

- Beispiel: Wenn eine Katze 200 kcal pro Tag benötigt, kann dies auf 3–4 Mahlzeiten aufgeteilt werden.

3. Fütterungsmethoden

Die Art und Weise, wie das Futter angeboten wird, kann den Erfolg der Diät unterstützen.

Futterautomaten oder Portionsdispenser:

- Automatische Futterspender können feste Portionen zu bestimmten Zeiten ausgeben und verhindern Überfütterung, besonders in Mehrkatzenhaushalten.

- Beispiel: Der SureFeed Microchip Futterautomat sorgt dafür, dass nur die vorgesehene Katze auf das Futter zugreifen kann.

Futterspiele und Puzzle-Feeder:

Puzzle-Feeder oder Spielzeuge, die Futter enthalten, zwingen die Katze, langsamer zu fressen und fördern gleichzeitig die Bewegung. Dies simuliert das natürliche Jagdverhalten und steigert die mentale Stimulation.

Futterschüssel wählen:

Flache, breite Schüsseln sind für Katzen angenehmer, da sie die empfindlichen Schnurrhaare weniger reizen.

4. Trockenfutter vs. Nassfutter

Die Wahl zwischen Trocken- und Nassfutter hängt von den Präferenzen der Katze und den Zielen der Diät ab.

Trockenfutter:

- Vorteile: Hohe Energiedichte, leichter zu lagern und zu portionieren.

- Nachteile: Höhere Kalorienkonzentration kann bei freiem Zugang zu Überfütterung führen.

- Praxisbeispiel: Eine durchschnittliche Tasse Trockenfutter enthält ca. 350–400 kcal. Eine übergewichtige Katze benötigt oft nur 50–60 g/Tag.

Nassfutter:

- Vorteile: Geringere Kaloriendichte und höherer Wassergehalt, was die Sättigung fördert.

- Nachteile: Höhere Kosten und kürzere Haltbarkeit nach dem Öffnen.

- Praxisbeispiel: Eine 85-g-Dose Nassfutter enthält typischerweise 70–100 kcal, was eine präzisere Kalorienkontrolle erleichtert.

5. Umgang mit Leckerlis

Leckerlis sollten während der Diät streng kontrolliert werden, da sie oft versteckte Kalorienquellen darstellen.

Geeignete Leckerlis:

- Kalorienarme Optionen: Gefriergetrocknete Hühnerbrust, Garnelen oder spezielles Diät-Leckerli mit weniger als 2–3 kcal/Stück.

- Hausgemachte Leckerlis: Gekochtes Hähnchen ohne Haut oder gedünstete Zucchini.

- Alternative Belohnungen: Spielen oder Streicheln als Belohnung anstelle von Futter.

Regeln für Leckerlis:

- Leckerlis sollten maximal 10 % der täglichen Kalorienaufnahme ausmachen.

- Kalorien aus Leckerlis müssen von der Gesamtration abgezogen werden.

6. Einbeziehung der Familie

In Haushalten mit mehreren Personen müssen alle Familienmitglieder in das Futtermanagement eingebunden werden. Heimliches Zufüttern oder das Nachgeben bei Bettelverhalten kann den Diäterfolg gefährden.

Lösungsansätze:

- Ernährungsplan aushängen: Ein klarer Plan zeigt, wann und wie viel die Katze gefüttert wird.

- Kommunikation: Aufklären, warum Diätfutter und Portionskontrolle wichtig sind.

7. Überwachung des Fortschritts

Regelmäßige Gewichtskontrollen sind essenziell, um den Fortschritt zu dokumentieren und die Futtermenge gegebenenfalls anzupassen.

Wie oft wiegen?

Einmal alle 2 Wochen ist ideal, um eine langsame, aber stetige Gewichtsabnahme von 1–2 % des Körpergewichts pro Woche sicherzustellen.

Body Condition Score (BCS):

Der BCS ist ein nützliches Tool, um die Fettreserven zu bewerten. Ein idealer BCS liegt bei 4–5 auf einer Skala von 9.

Tierarztbesuche:

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Tierarzt stellen sicher, dass die Katze gesund abnimmt und keine Komplikationen wie Leberverfettung auftreten.

10. Fazit: Geduld und Konsequenz

Das Übergewicht bei der Katze wieder in den Griff zu bekommen, erfordert Geduld, Präzision und das Engagement des Katzenhalters. Eine langsame, stetige Gewichtsreduktion ist sicherer und nachhaltiger als radikale Diäten. Die enge Zusammenarbeit mit einem Tierarzt und das Beachten individueller Bedürfnisse führen langfristig zu einem gesünderen und aktiveren Leben der Katze.

11. Gedanken zur Nachhaltigkeit in der Tierhaltung

Der ökologische Fußabdruck von Katzenfutter

Katzenfutter ist ein wesentlicher Bestandteil der Tierhaltung und hat einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Eine Studie von Alexander et al. (2020) zeigte, dass die Haustierfutterproduktion für etwa 25 % des CO₂-Ausstoßes in der Heimtierhaltung verantwortlich ist.

Vergleich von Futtermitteln:

1. Konventionelles Fleischbasiertes Futter:

- Produktionsprozesse von Fleisch, insbesondere Rindfleisch, verursachen hohe Treibhausgasemissionen (25 kg CO₂ pro kg Fleisch).

- Trockenfutter hat eine höhere Energiedichte, benötigt jedoch größere Mengen an Rohstoffen.

2. Nachhaltige Alternativen:

- Insektenproteine: Z. B. aus Grillen oder Mehlwürmern, bieten eine ausgezeichnete Proteinquelle mit einem bis zu 80 % geringeren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu konventionellem Fleisch (Oonincx et al., 2010).

- Pflanzenbasierte Optionen: Einige Hersteller integrieren Süßkartoffeln, Linsen und andere pflanzliche Proteine in Diätfuttermittel, was den CO₂-Ausstoß pro Mahlzeit signifikant senken kann (Aber Achtung: Auf keinen Fall veganes Katzenfutter füttern!).

Futterverschwendung reduzieren

Laut einer Untersuchung von Martens et al. (2019) wird etwa 20 % des gekauften Katzenfutters weggeworfen, z. B. weil Katzen wählerisch sind oder Portionsgrößen nicht angepasst wurden.

Lösungen:

- Portionsbeutel: Einzelportionen vermeiden Überfütterung und Futterabfälle.

- Reste kreativ nutzen: Z. B. kann nicht gefressenes Nassfutter in einem Futterspielzeug verwendet werden.

Wichtige Warnung zur Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Katzen!

Gefahren einer unkontrollierten Diät:

- Lebensbedrohliche Leberverfettung (Hepatische Lipidose): Katzen, die zu schnell abnehmen oder zu wenig Nahrung aufnehmen, haben ein hohes Risiko für diese lebensgefährliche Erkrankung.

- Mangelerscheinungen: Einseitige oder falsch dosierte Diäten können zu schwerwiegenden Nährstoffdefiziten führen.

- Stress und Verhaltensprobleme: Unangemessene Fütterungspläne können zu Stress, Unruhe und Fressverweigerung führen.

Warum ist tierärztliche Kontrolle notwendig?

- Individuelle Bedarfsanalyse: Jede Katze hat unterschiedliche gesundheitliche Voraussetzungen und Bedürfnisse.

- Sicherer Gewichtsverlust: Der Tierarzt ermittelt die sichere und gesunde Rate für die Gewichtsabnahme.

- Ernährungsberatung: Ein ausgewogener und maßgeschneiderter Fütterungsplan wird erstellt.

- Regelmäßige Kontrolle: Fortschritt und Gesundheit werden laufend überwacht, um Risiken rechtzeitig zu erkennen.

Mein Rat:

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Katze übergewichtig ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Tierarztpraxis. Dort erhalten Sie eine fachkundige Beratung und Unterstützung für eine sichere und gesunde Gewichtsreduktion. Die Gesundheit Deiner Katze steht an erster Stelle!Die Informationen in diesem Artikel sind nach bestem Wissen und Gewissen von mir recherchiert und zusammengestellt worden. Dieser Artikel kann auf keinen Fall eine qualifizierte Beurteilung oder Diagnose eines Veterinärmediziners ersetzen. Der Artikel soll lediglich eine Hilfestellung für dich als Katzenbesitzer sein um eine eventuelle Erkrankung deiner Katze durch Übergewicht frühzeitig zu erkennen, und schlimmeres zu vermeiden. Um wirklich ganz sicher zu gehen, und um nichts zu übersehen, empfehlen wir dir bei Verhaltensveränderungen, oder dem Auftreten von im Artikel beschriebenen Symptomen, dringend die Konsultation eines Tierarztes. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Information und lehnen somit jegliche Haftung ab.